ねこ

ねこふるさと納税、今年もやらなきゃ!

そう思って、とりあえずランキング上位の「お肉ドーン!」とか「高級フルーツどっさり!」を選んで満足していませんか?

実はそのやり方、せっかくの制度を活かせず、ただの無駄遣いになっているかもしれません。

ふるさと納税は、普段買わない贅沢品や嗜好品を買うよりも、日常的に必要は食材や日用品を買うのが最もお得です。

支払い必須の住民税分をどこに当てはめるか、この視点がないと、ふるさと納税は家計の味方どころか、ただの散財になってしまいます。

今日は、「何となく」でふるさと納税をやるのではなく、本当の意味で家計をプラスにするための「3つの鉄則」をご紹介します。

鉄則1:ふるさと納税の「上限額」を知る ➡︎ 超過ゼロを死守

ふるさと納税で一番やってはいけないのが、控除される上限額を超えて寄付してしまうこと。超えた分は、完全に自腹の「ただの寄付」になってしまいます。

「自己負担2,000円」という魔法の言葉は、あくまで上限額の範囲内で寄付した場合の特権なのです。

▼ どうやって知るの?

一番手軽なのは、ふるさと納税サイトの「ふるさと納税上限額シミュレーション」を使うこと。

https://furusato-simulator.netlify.app

源泉徴収票や確定申告書を片手に、以下の項目を正確に入力しましょう。

- 給与所得控除後の金額

- 所得控除の額の合計額 (iDeCoや生命保険料控除なども忘れずに!)

まずは自分の上限額を把握する。これが、お得へのブレない第一歩です。

鉄則2:返礼品は「欲しいもの」より「必要なもの」で選ぶ

豪華な返礼品は魅力的ですが、ここで一度、冷静になってみましょう。

本当にお得かどうかは、「その返礼品によって、普段の買い物がいくら減らせたか?」で決まります。

イメージは、いつもの買い物リストを、ふるさと納税のカタログに置き換えるだけ。

▼ 「選んで正解!」な返礼品リスト

| カテゴリ | 具体例 | なぜお得? |

|---|---|---|

| 主食 | お米、パン、麺類 | 毎日の食費を確実に減らせる |

| 日用品 | ティッシュ、トイレットペーパー | 必ず使うものなので無駄がない |

| 調味料 | 味噌、醤油、みりん、油 | 消費ペースが読みやすく、ストックしやすい |

| 加工品 | ハム、ソーセージ、冷凍うどん | 冷凍庫で管理しやすく、日々の食事で活躍 |

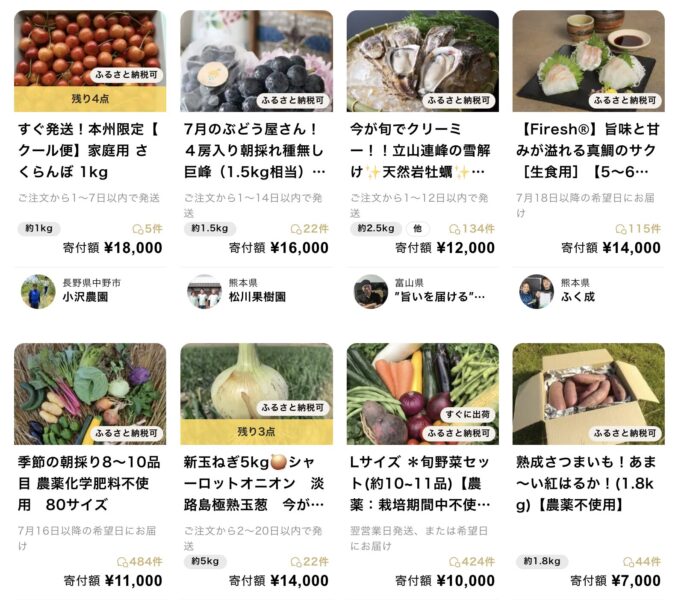

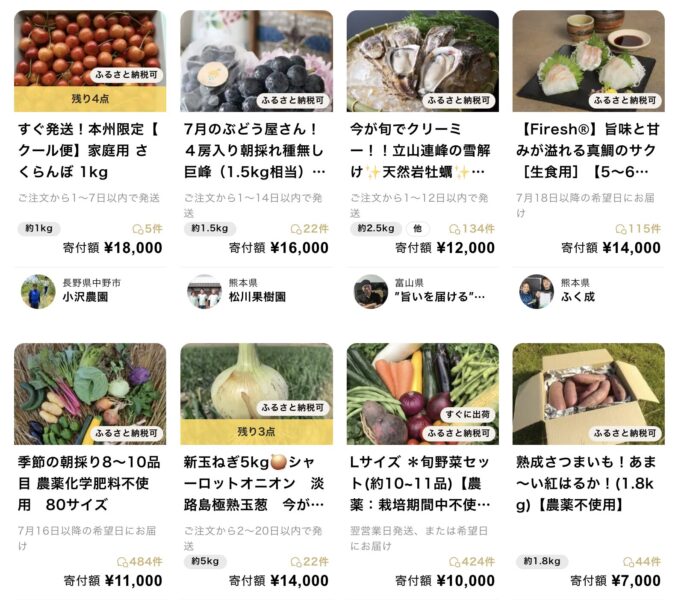

”食べチョク”

\新鮮な野菜、お肉、お米を直送/

▼ 逆に「要注意」な返礼品

- 高級肉、高級海鮮、高級フルーツ: 非日常の贅沢品は、結局「追加の出費」と同じ。冷凍庫を圧迫し、使い切れずにダメにしてしまうことも。

- 工芸品や置き物: 家計の節約には直結しにくいアイテムです。

「特別なご褒美」ではなく、「日々の生活費を浮かせる相棒」として返礼品を選ぶと、より節税効果が発揮されます。

鉄則3:確定申告(またはワンストップ特例)の対応を忘れないこと

寄付をしただけでは、ふるさと納税の控除は1円も受けられません!

給与所得のみで寄付先が5自治体以内の場合は、寄付先に「ワンストップ特例申請書」を郵送すれば手続きは完了しますが、期限(翌年1月10日必着)を過ぎると控除が無効になります。

寄付が6自治体を超える場合や副業収入がある場合は、翌年3月15日までに確定申告を行い、各自治体から届く受領証明書を添付する必要があります。

手続きを忘れると、“実質2,000円”どころか寄付額全額が自己負担となってしまいますので、寄付が完了したその日中に申請書を投函するか、確定申告の準備をカレンダーに登録して、抜け漏れを防ぎましょう。

意外と申請していない人が多いそうなので、要注意です!

数字で納得!ふるさと納税の「本当の効果」

「上限額を守って、生活必需品を選ぶと、家計はどうなるの?」

ここで、年間の控除上限額が6万円のAさんの例を見てみましょう。

| ①普通に住民税を払う場合 | ②ふるさと納税を活用した場合 | |

|---|---|---|

| 自治体に払うお金 | 住民税:60,000円 | 寄付金:60,000円 |

| 手に入るもの | なし | 返礼品:約18,000円相当 |

| 翌年の税金 | 変化なし | 住民税から58,000円控除 |

| 実質的な価値 | – 60,000円 | – 42,000円 (-6万円 + 1.8万円) |

※返礼品の価値を寄付額の3割と仮定

注目すべきは、どちらのケースも家計から出ていくキャッシュは同じ6万円だということ。でも、②のふるさと納税を活用した場合は、約18,000円分の生活必需品が手元に残り、その分だけスーパーでの買い物が減ります。

これが、ふるさと納税が家計を助けるカラクリです。

FAQ

Q1:自己負担2,000円よりも得になる裏ワザは?

A:制度上ムリです。2,000円は“参加料”みたいなもの。還元率3割ギリギリの必需品を狙って家計浮きを最大化しましょう。

Q2:控除上限シミュの精度は?

A:副業収入・iDeCo・各種控除を正しく入れれば誤差は±数千円。心配なら寄付額を1万円ほど抑えておくと安全です。

Q3:確定申告とワンストップ特例、どちらがラク?

A:副業や医療費控除を使うなら確定申告で一本化。給与のみならワンストップ特例が最少手間です。

まとめ

ふるさと納税は、ただの節税テクニックではありません。「どうせ払う税金を、どの地域に、どんな形で役立ててもらうか」を自分でデザインする行為でもあります。

その対価として、地域の特産品(=返礼品)を受け取れるのです。

- 上限額を絶対に守る

- 生活必需品で家計の支出を減らす

- (家計簿などをみて)効果を実感する

この3ステップを踏めば、ふるさと納税はあなたの家計の、間違いなく心強い味方になります。

「税金はただ取られるもの」から「自分で配り、暮らしを豊かにするもの」へ。

制度を正しく理解して、賢く使い倒しましょう!

コメント