※私が受験したのはキャリアコンサルティング協議会での試験です。JCDAとは異なりますので、ご承知おきください。

キャリコンの論述試験は、解答の仕方にある程度決まった型があるので、学科やロープレ面接に比べたら難易度は低いかなと思っています。

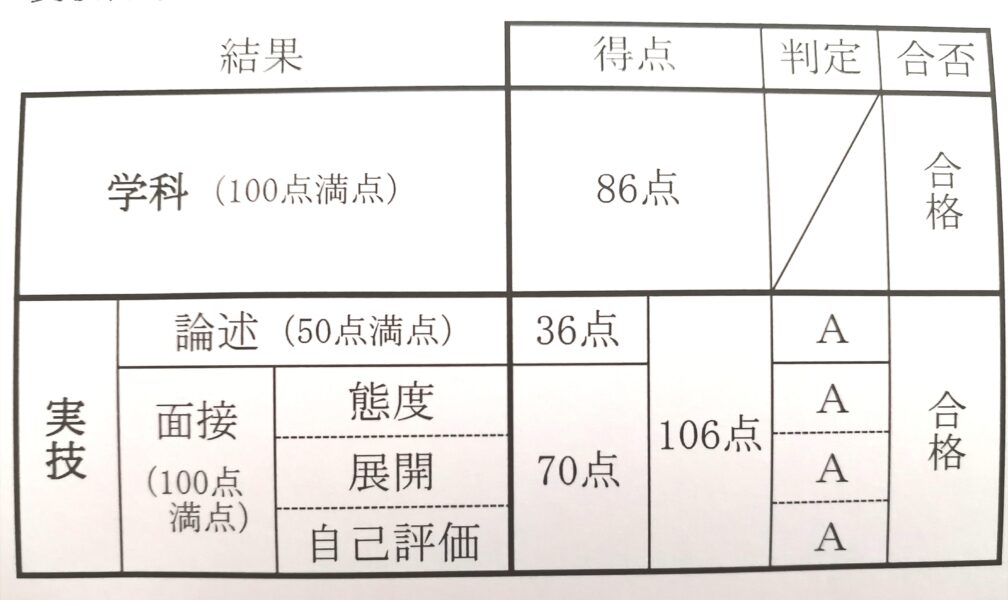

論述の合格ラインは20点/50点満点(40%)。

でも、もし論述で20点合格しても、ロープレ面接で70点/100点満点取らないといけません。

実技合計(論述+ロープレ面接)の合格ラインは、90点/150点満点だからです。

難易度が低いところで、得点を稼いでおきたいところ!論述は40点くらい目指しましょう!

筆者

筆者かくいう筆者は36点でした💦採点ミスか?

今回紹介する方法はユルいので、満点は取れないと思います。自分の経験から、30点〜いけて40点くらいの感覚で読んでもらえると幸いです。

◾️この記事を書いた人(タップして開く)

1年間で100回以上、キャリコンロープレ試験対策を実施しています。また実務では人材紹介業に従事しており、多くの求職者の方のキャリア支援を行って参りました。これまでに培ってきたノウハウを活用しつつ、常により良い対策を提供できるよう邁進中です。 (キャリアコンサルタント試験/キャリ協 学科・実技共に一発合格、オールA判定)

◾️最新「第27回」論述解答例を無料公開!

文字数もこだわって書いています。35点以上は固いと思いますので、ご参考までに。

\パスワードは公式LINEの友だち限定!/

▼公式LINEの無料登録はこちらから▼

◾️養成学校では教わらない… 論述完全攻略ガイド(PDF資料)

論述完全攻略ガイド(PDF資料)

僕のインスタやブログの内容を全てまとめ、

さらに追加解説も入れ込み、

さらに「第25回〜28回の直近4回分の論述過去問解答&解説」を加えた資料を、有料noteに出しました。

はっきり言って、自信作です!!

よかったら、お試しください!

\最大50%OFF!過去問解答例付/

◾️画面OFFでOK!論述・ロープレの「Zoomセミナー」

論述・ロープレの「Zoomセミナー」やります!

詳細やお申し込みは表のリンクから

※セミナーは「論述」と「ロープレ」の2種類です。

| 開催日時 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 7月5日(土) 午前10:00〜11:30 | ロープレ対策セミナー (残り5席) 参加費:4,000円 ➡︎クーポンで3,000円に! | ✅当日使用するPDF資料を無料プレゼント! ✅動画アーカイブも無料プレゼントしていますので、何度でも見返すことができます! |

| 7月12日(土) 午前10:00〜11:30 | ロープレ対策セミナー (残り5席) 参加費:4,000円 ➡︎クーポンで3,000円に! | ✅当日使用するPDF資料を無料プレゼント! ✅動画アーカイブも無料プレゼントしていますので、何度でも見返すことができます! |

(2025/6/28 更新)

実施日時が異なっても、講義内容は同じです。

ご都合の良い日時をお選びください。

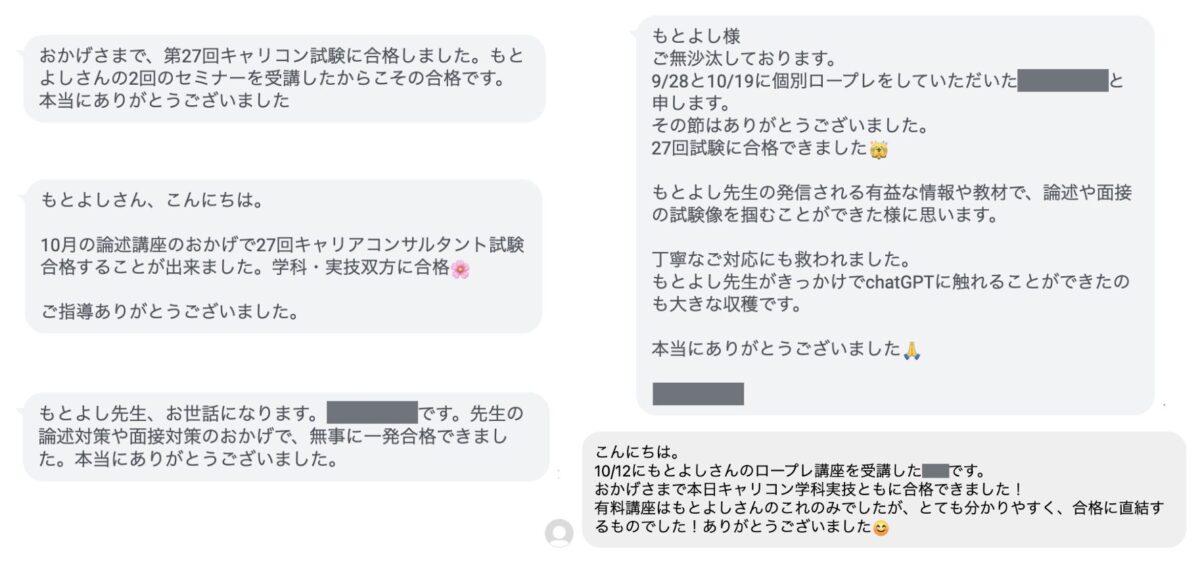

★合格者の方々の声(タップして開く)

有難いことにインスタや公式LINE宛に、合格のご連絡をたくさんいただいています!嬉しいです😭

【結論】論述のコツ・簡単な解き方

論述問題を解くコツは、以下の3点です。

①試験における相談者の課題は「自己理解不足か職業理解不足、またはその両方」であることを意識する

②事例記録の言葉をそのまま使うこと

③当てはめて使える解答の「型」を覚えてしまうこと

自己理解、職業理解については、後ほど説明します。

事例記録とは、お題内容のことです。

「型」さえ覚えてしまえば、事例記録の内容が異なっても結構イケます。

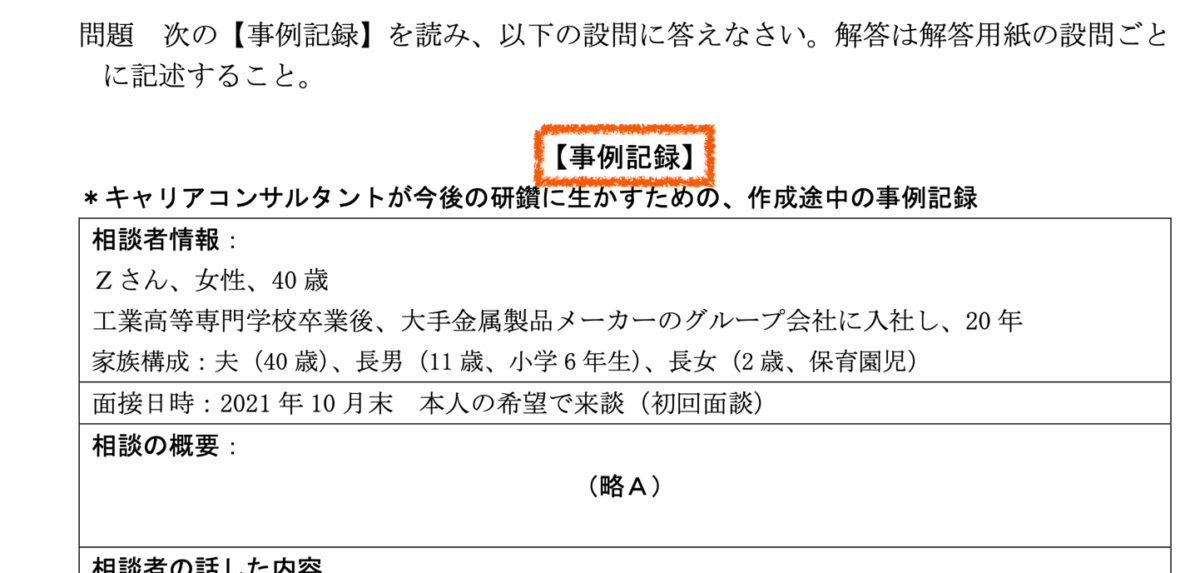

まずは敵を知ろう

論述試験は、どんな問題なのか?

過去問”CC協議会”(https://www.career-shiken.org/about/learninfo/ )を見て確認しましょう。

❶ 相談者が相談したいことは何か?

❷ キャリアコンサルタントは(下線部分を)どんな意図で質問したのか?

❸-1 あなた目線での相談者の問題は?

❸-2 上記の根拠は?

❹ 今後の方針・対応どうするか?

❸が2問に別れているので、問題は合計5つ。1つ10点で50点満点。

筆者が36点だったので部分点はあるみたいです。

過去問”CC協議会”の過去問を見る限り、毎回同じ問いなので、今回もこの問題対策でOKだと思います。

自己理解、職業理解とは? ※超重要な大前提です

この考え方はロープレ面接試験でも使えますし、実践でも効果を発揮します。

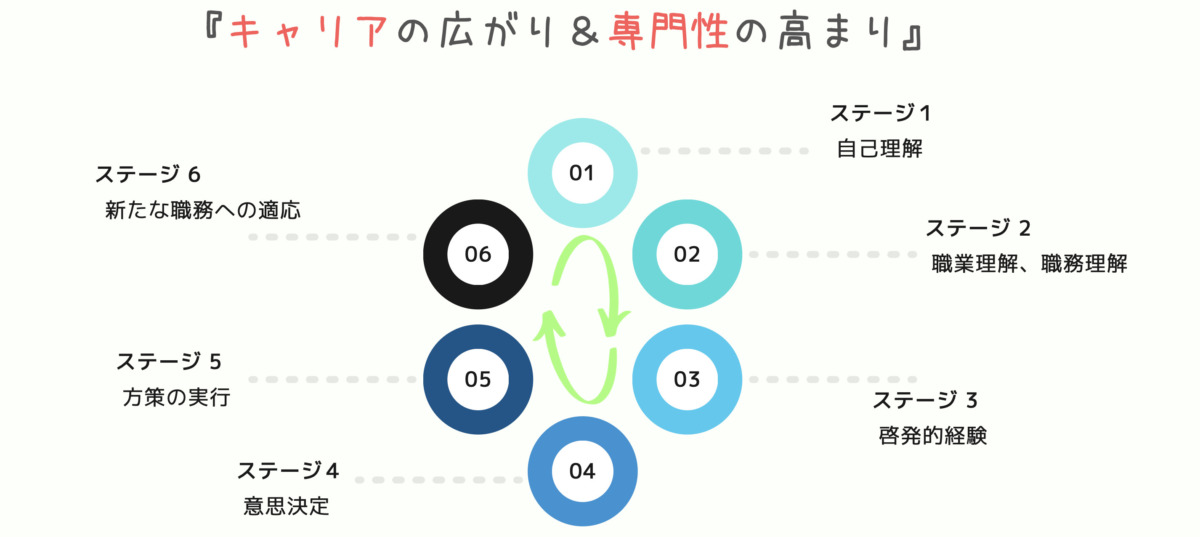

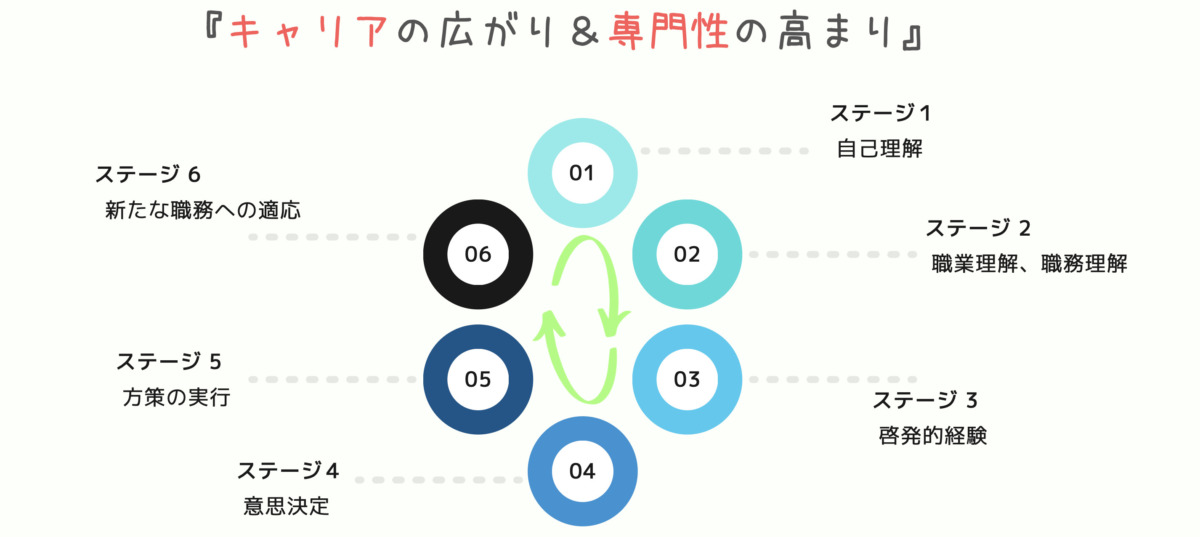

まずは下の図をご覧ください。

これは人がキャリアを広げたり、専門性を高める上で、循環させるサイクルです。

簡単に説明すると、

①己を知り、②仕事(職種だけでなく職務や環境も含む)を知り、③気づきがあり、④どうしたいか決めて、⑤決めたことを実行して、⑥新しいキャリアへ適応できる

これを繰り返すことで人はキャリア形成していく、という考え方です。

キャリコン試験でのクラアントは、ステージ1「自己理解」が足りていない、ステージ2「職業理解」が足りていない、またはその両方です。

もちろん、相談者本人はそれに気付いていない設定です。

だからこそ、それがキャリコンが気付かねばならないことであり、論述やロープレの「問題」になるんです。

実践:具体的な「型」の説明

では、5つの問題に対して、「型」を紹介していきます。

問題❶ 相談者が相談したいことは何か?

事例記録を概要にしましょう、という問題です。

「〜〜で、どうすれば良いか悩んでいる。」

「〜〜で悩んでおり、今後の対応について相談したい。」

〜〜:相談者目線の悩みを事例記録の言葉から抜き出し、まとめる。

相談の概要なので、相談者目線であることがポイント。

ここではキャリコン自身の主観は入れない。あなたキャリコン自身の気持ちや想像は一切いらない(入ると原点をくらう)。

そう、使っていい材料は『相談者が放った言葉』だけなのです。

その材料を組み合わせて、解答の型の「〜〜」の部分を作ります。

解答の語尾は「悩んでいる」「相談したい」でシメましょう!

\Instagramでさらに詳しく解説/

問題❷ キャリアコンサルタントは(下線部分を)どんな意図で質問したのか?

下線部分とは、キャリコンが相談者に向かって発した質問であり、この質問が「何の目的」で発せられたのか、を解答します。

重要なのは、この問題は、そのキャリコンの気持ちを想像して答えるわけではないこと。

本質は、「キャリコンとして、なぜその質問をすべきだったのか?」ということ。

なぜ、「キャリコンとして、なぜその質問をすべきだったのか?」を解答すべきかのか?

これはあくまで筆者自身の考え方ですが、CC協議会は『相談者が自分に気づき、成長するような応答、プロセスを心がけよ』と謳っている点がミソだと思っています。つまり、キャリコンというものは、相談者に気づきを与えるもの、内省をしてもらう手助けをするもの、だということ。僕はそう理解しています。

なので、「キャリコン自身が相談者のことを把握するため」のような解答より、「相談者自身に気づきを与えるため」のような解答の方が適していると考えています。

皆さんは、どう思いますか?

また、下線Bの位置にも注目すべきと思っています。これまでの過去問を分析する限り、4つのパターンにわけることができると捉えました。

ここまでを前提に、4つのパターンについて、解説を続けます。

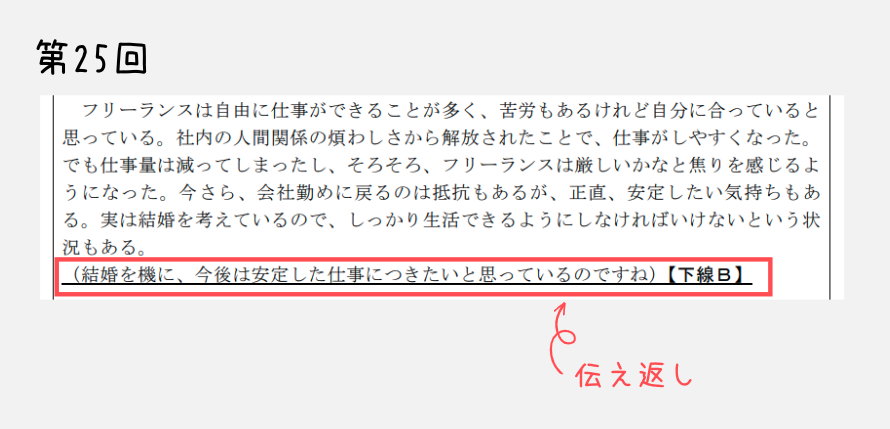

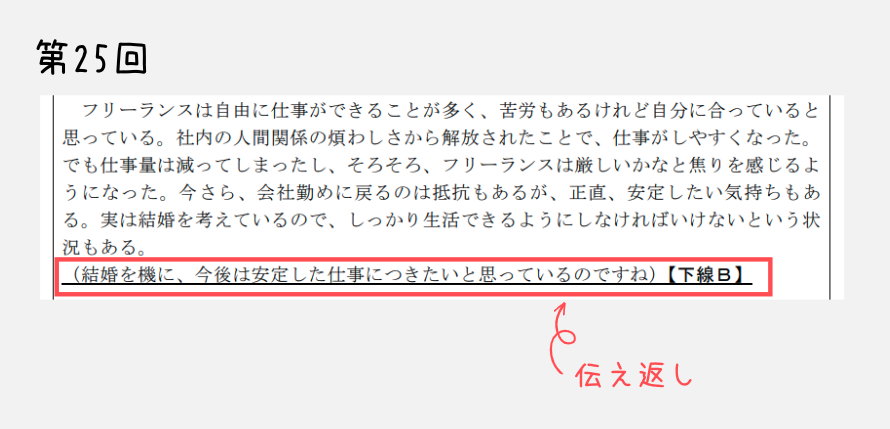

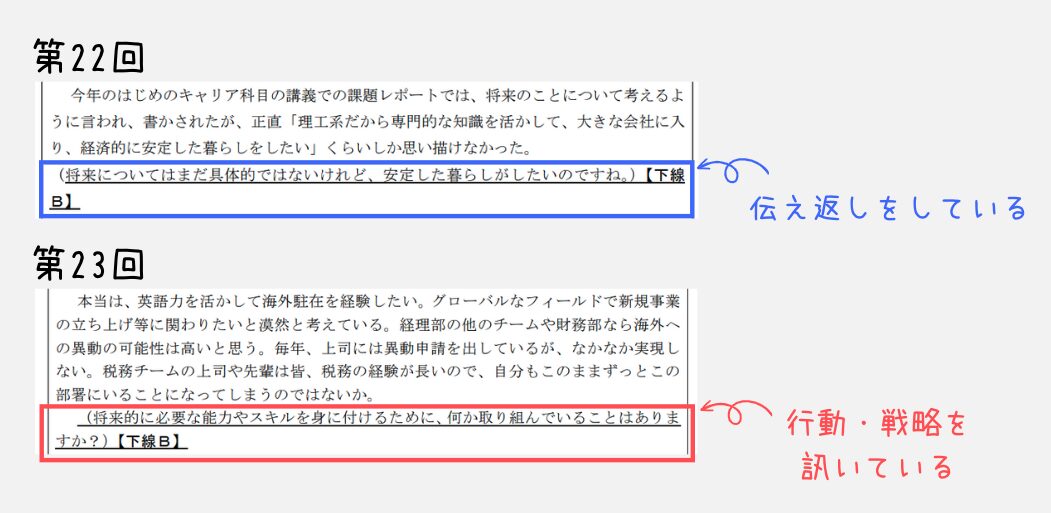

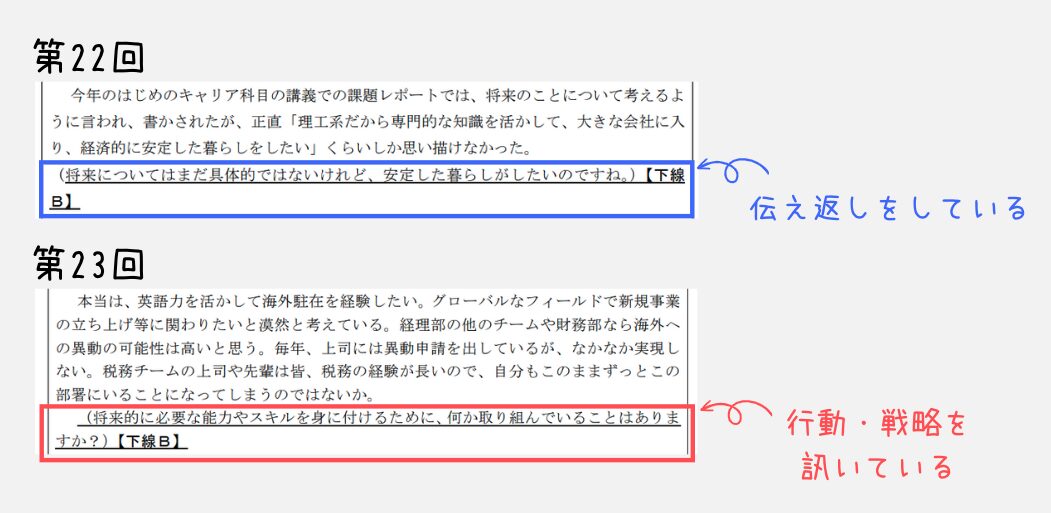

パターンⅠ(伝え返し)

下線Bが伝え返しに控えれているケースです。以前は傾向としては多かったですね。

「相談者が発した言葉を繰り返して伝え返すことで、感情の反射を行い、より深い関係性を構築するため。」

「相談者自身にも当時の心境を振り返ってもらいつつ改めて気持ちを確認し、課題をより明確化するため。」

事例記録を読まなくても、上記を組み合わせて、2行にまとめれば大丈夫です。

これは事例記録の中にヒントはないかな、と。

なので、事例記録を読まなくても解けてしまう。伝え返しの場合は、感情の反射、関係性構築、気持ちの振り返り、のような言葉を入れれば、どこでも使える解答として成立してしまうのです。

パターンⅡ(行動・戦略の質問)

パターンⅡ以降は、下線Bが質問に引かれているケースです。何を質問しているかによって、解答が若干変わります。

第23回の論述試験では、相談者の行動を質問している部分に、下線Bが引かれていました。

上の写真のように、第22回では伝え返しをしてるのですが、第23回は『相談者の行動(または戦略)』を訊いているのです。

伝え返しをしていれば前述した型がそのまま使えますが、行動を聞いているのならば、話は別。行動を聞いている場合の解答は以下の型で応戦しましょう。

「理想のキャリアを目指す上で、現在何に取り組めているのか確認することで、相談者自身に状況を振り返ってもらい内省を促すため。」

「実際に取り組んでいることを言語化し、努力していることを再認識してもらうことで、自己肯定感を高めてもらうため。」

相談者自身に内省を促したり、それをキャリコンが肯定し自信を持ってもらうための発言であると見受けられます。上記を組み合わせてもOKです。

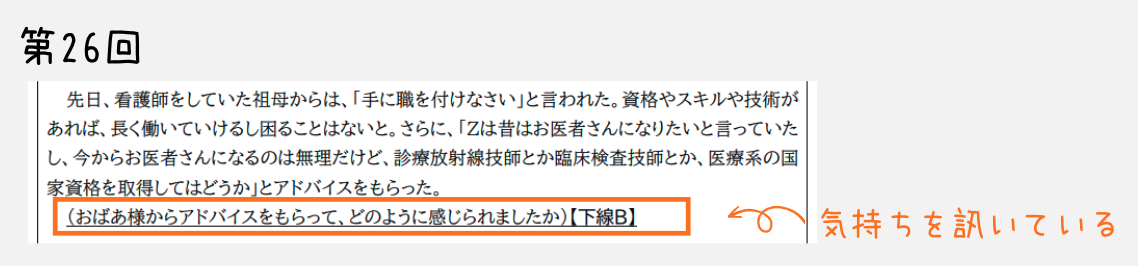

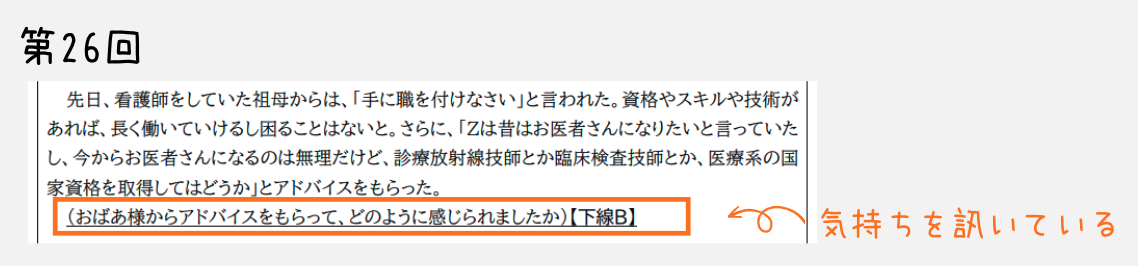

パターンⅢ(気持ちの質問)

パターンⅢも質問に下線が引かれていますが、今回は相談者の気持ちを訊いている部分になります。

このように、相談者の気持ちを訊いているんですね。この場合は、相談者に、より深い気持ちを話してもらうための問いかけです。当時の気持ちを振り返り、言語化してもらうことで、相談者自身の自己理解を深めることを促しているんですね。

「〜に対し、どう感じたかを言語化することで、相談者自身の希望など自己理解を深めてもらい、〜に対する迷いや理想をより明確化するため。」

相談者自身が気持ちを言語化することで、内省や自己理解の促進につながります。

\Instagramでさらに詳しく解説/

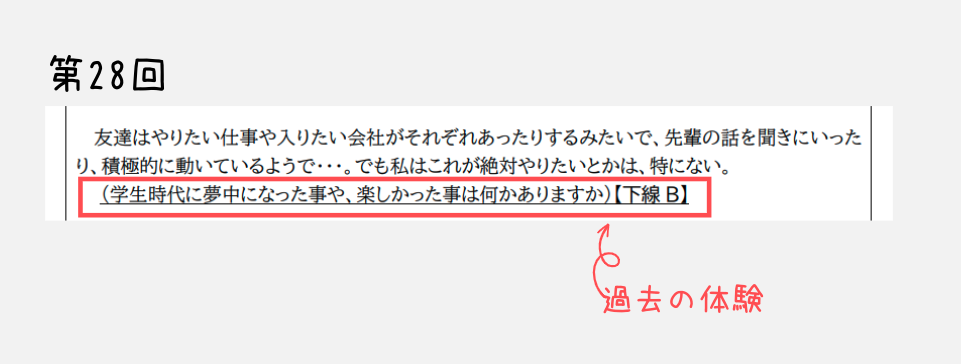

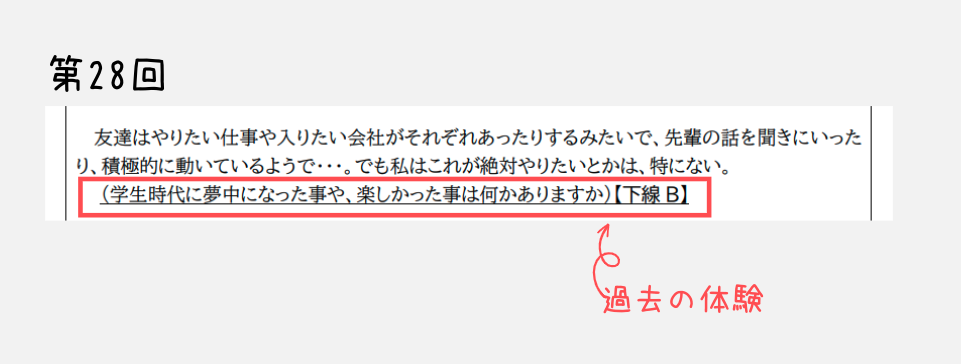

パターンⅣ(体験の質問)

パターンⅣも質問への下線。今度は、相談者の体験を訊いている部分になります。

本ケースではただ過去を訊いているだけでなく、興味関心やポジティブなことを思い返してもらうような質問になっています。

過去のポジティブな経験を振り返ってもらうことで、相談者自身が興味・関心や大切にしている価値観に気づき、自己理解を前向きに深めるきっかけをつくるため

こちらも相談者自身が言語化することで、内省や自己理解の促進につながります。

\Instagramでさらに詳しく解説/

問題❸-1 あなた目線での相談者の問題(見立て)は?

「あなた=キャリコン資格受験生」なので、まさに受験者のキャリコンの力量をはかる問題です。

そして、ようやく「自己理解」「仕事(環境)理解」の不足を指摘する問題でもあります。

「〜〜について自分自身がどうしたいのかが不明確であり、自己理解が不足していると考えられること。」

「〜〜の職務役割と職場環境の理解ができておらず、情報が不足していると考えられること。」

「〜〜であると安易に思い込んでいること。」

〜〜:事例記録から状況を抜き出す。

〜〜は客観的にみた状況を書きましょう。

相談者の発言や行動は次の❸-2(根拠)で使うので、ここでは使いません。次の❸-2に取っておきましょう。

問題❸-2 その見立ての根拠は?

1つ前の解答の理由づけです。相談者の発言や行動を解答に使います。

「〜〜という相談者の発言から、自己理解不足が窺える。」

「〜〜という相談者の行動から、職業理解不足が見受けられる。」

〜〜:事例記録から相談者の理解不足と思われる発言や行動を詳しく抜き出す。

あなたが感じた、相談者の自己理解不足/職業理解不足/職務理解不足を、「相談者がこう言っているから」と相談者の実際の言動で記載しましょう。

枠的に3行くらい書けるので、詳しく抜き出してやりましょう!

\Instagramでさらに詳しく解説/

問題❹ 今後の方針・対応どうするか?

模範解答でもよくみる、以下のようなことが書かれていればOKかと思います。

「引き続き悩みに寄り添いながら関係構築を行い、(この仕事、役割、環境)について何が問題点なのかを整理する手伝いをする。」

「ジョブ・カードのキャリアプランシートや補助シートの作成を勧め、作成時にはアドバイスし、相談者のキャリアに対する価値観を見直すサポートをする。」

「仕事理解を深めるために、職業レディネス・テストなどアセスメントツールを丁寧に説明し、相談者の希望に応じて案内、サポートする。」

「最終的には相談者自身が自律的に意思決定できるよう支援する。」

もし、思いつく使えるツールがあれば、それも書き加えるとよいと思います。

あくまで相談者自身が舵を取れるように、「支援する」「サポートする」という締めが良いですね。

\Instagramでさらに詳しく解説/

過去問 解答例

以下はご参考までに、過去問第17回論述の、筆者の解答例です。

筆者は18回の受験生なので、本番前にこの過去問を解いて練習しました。

当時はCC協議会のHPに問題が掲載されていましたが今はないですね・・

第17回論述試験・筆者の解答例(タップして開く)

【設問1】事例記録の中の「相談の概要」(略A)の記載に相当する、相談者がこの面談で相談したいことは何か。

何となく保育士を目指していたが、実際の仕事内容は長時間勤務かつ低収入で思っていた仕事と違うと感じ、モチベーションも自信も失った。自分のやりたいことや向いている仕事も分からず悩み、今後について相談したい。

【設問2】事例記録の下線Bについて、この事例を担当したキャリアコンサルタントがどのような意図で質問を行ったと考えるかを記述せよ。

相談者が発した言葉を繰り返して伝え返すことで、感情の反射を行い、より深い関係性を構築するため。また相談者自身にも当時の心境を振り返ってもらいつつ改めて気持ちを確認し、課題をより明確化するため。

【設問3-1】あなたが考える相談者の問題(1)とその根拠(2)について、相談者の言動を通じて、具体的に記述せよ。

何となく保育士を目指しているだけで、やりたい事や向いている事の自己理解が不足していること。また、保育士やその他の仕事内容も調査不足であり仕事理解も不足していること。

【設問3-2】その根拠

「何かやりたい事がある訳ではなく、やれる事もわからず、何に向いているのかもわからない」という相談者の発言から自己理解不足が伺える。また、保育士の仕事は「大変そう」という一方「いい仕事だと思う」という発言や、姉の仕事をうらやむ反面「自分にできるのか」という発言の曖昧さから仕事理解不足が見受けられる。

【設問4】問3で答えた内容を踏まえ、今後あなたがこのケースを担当するとしたら、どの ような方針でキャリアコンサルティングを進めていくか記述せよ。

引き続き悩みに寄り添いながら関係構築を行いつつ、相談者の悩みに対し解決の支援を行う。自己理解不足に対しては、相談者に同意を得た上で、ジョブ・カードのキャリアプランシートと補助シートの作成いただき(作成時にアドバイスも行い)、相談者のキャリアに対する価値観を一緒に整理する。また仕事理解を深めるために、職業レディネス・テストなどアセスメントツールを丁寧に説明し、相談者の希望に応じて案内、サポートする。最終的には相談者自身が自律的に意思決定できるよう支援する。

第28回過去問…本気で解答例を作りました!

文字数もこだわって書いています。35点以上は固いと思いますので、ご参考までに。

\パスワードは公式LINEの友だち限定!/

▼公式LINEの無料登録はこちらから▼

筆者からちょっと補足

試験本番は、練習と違っていつもより考え込んでしまいがちです。

練習と違って、本番では「絶対に間違えられない!」という真理が働きがち!

熟考するタイプの方は、あまり考えすぎない方が良さそうです。

練習で、論述の解答が制限時間ギリギリだった人も要注意です。

筆者は最後の問題❹で、文書を書いている途中で時間切れになりました…。最後の解答って、長いですので、本当にみなさん気をつけてください。。

すごい凝った頭のいい解答はいらなくて、普通の解答で採点者がスッと理解できるものが良いと思います。

まとめ

簡単な方法と言いつつ、つらつらと書いてしまいましたが、とにかく以下3点と時間を気をつけましょう。

①試験における相談者の課題は「自己理解不足か職業理解不足、またはその両方」であることを意識する

②事例記録の言葉をそのまま使うこと

③当てはめて使える解答の「型」を覚えてしまうこと

意外と事例記録を読まなくても解ける問題もあるので、そこは確実に獲っていきましょう!

◾️キャリコン論述試験対策 記事一覧

タップ

キャリコン実技試験対策のコンテンツ集

コメント